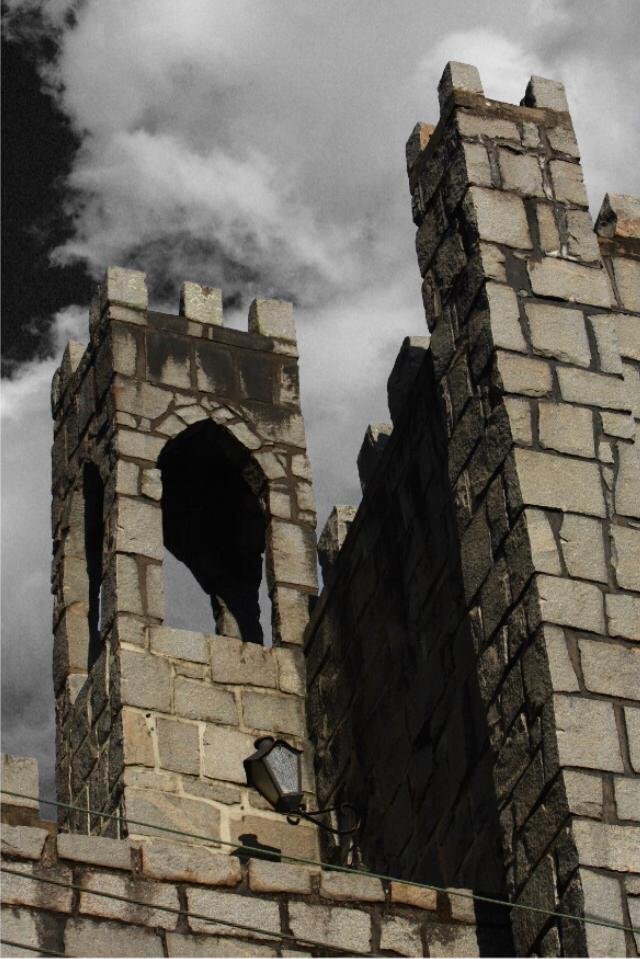

Ao estudar sobre autobiografias, aprendi a diferenciar o eu-executivo que viveu a história do eu-reflexivo que a narra tempos depois, e reflete sobre ela. Lendo uma matéria sobre Nilza Link, a mulher que viveu como prisioneira por quatro anos no Castelinho do Alto da Bronze em Porto Alegre, o que me toca são essas declarações: O que passou, passou. Não posso ter mágoa do que já ficou para trás. Tudo o que acontece com a gente, olhando com uma boa distância, parece tão cômico. A edificação foi construída pelo político Carlos Eurico Gomes para viver ali com ela na década de 1940. Percebo resiliência nas falas de Nilza, e a força de uma mulher que, sabe-se lá como, conseguiu se libertar do cárcere privado. Sua perspectiva é grande, pois declara isso passados cinquenta anos da história, mas por mais alegre que seja sua personalidade, foram tempos soturnos. Tanto que, na visita que fez ao castelo acompanhada pela reportagem, Nilza se emociona com o mero ato de olhar pela janela. Ela não o fazia, sob pena de morte, pois os ciúmes do companheiro a ameaçavam com um revólver.

Isso me lembra um trecho do Diário de Anne Frank, que confessa aos treze anos: Estou inquieta. Ando de uma divisão para outra, respiro pela fresta do caixilho da janela, sinto o coração bater como se dissesse: “Satisfaz finalmente os meus desejos”. Anne faleceu de tifo aos dezesseis e não pode recontar o Holocausto de uma perspectiva distanciada, nem transformar seu diário em romance, como pretendia. Além de escritora, imagino que se tornasse ativista humanitária. Com sua breve vida, é uma grande personagem histórica. História da qual os visitantes da casa-museu em Amsterdã podem compartilhar de alguma forma. Andei por seus cômodos de janelas fechadas e, mais do que claustrofobia, a sensação é de piedade e afeto. Cala fundo imaginar como seria viver num esconderijo em que não se podia fazer barulho para não morrer.

O perigo de morte confinou a humanidade em casa na pandemia de Covid-19, e os diários voltaram à tona num sentido documental, de que poderá se valer a História tempos adiante. Entre os sobreviventes, costumo elucubrar quem foram os mais afetados. Talvez os idosos, pela menor expectativa de vida – e com tantas restrições. Mas me preocupo mais com os adolescentes. Li várias matérias sobre a depressão de jovens durante a pandemia, sobre o assédio sexual que a maioria das crianças e adolescentes sofreu pelas telas, sobre as consequências das aulas on-line em relação ao aprendizado e à socialização dos estudantes (lembrando que a maioria das universidades brasileiras ainda não voltaram às aulas presenciais). Pensar em novas cepas ou afins, ou que decisões de alcance coletivo estejam em mãos de pessoas falíveis, ainda me causa arrepios.